買ってからちょいちょいっと紹介はしてるものの、全然ちゃんと紹介していなかったLeica M4。

ネタも無いし、どんなもんかを書いてみたいと思います。

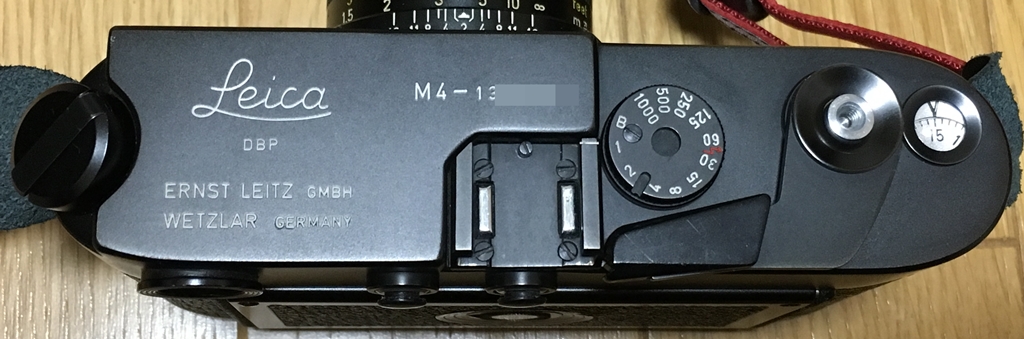

Leica M4 ブラッククローム

1974年の初頭に「出荷」された物なので、製造されてからだともう42~43年経つことになります。

それがいまだに写真もちゃんと撮れて、スローが問題ありとしてもオーバーホールや修理も可能なんて、それだけでも凄い事だと思います。

バルサム切れによるガラスの張り直しや部品割れ等で修理が難しい場合もありますが、完全ジャンクからの部品取りや金額に糸目をつけなければ修理は出来たりもします。

実際にはライカM4に限らず機械式のカメラであれば大体オーバーホールが可能だったりするので、長く使うつもりなら機械式の方が安心な部分も・・・

電子部品の入ったカメラになると部品の損耗などで修理が出来ない場合もあるので、中古だとその辺りも考慮しておかないといけません。

デジカメなんて進化が凄く激しいので、機能的な事を考えると40年どころか10年前の機種でも骨董品的な扱いでしょうし…(;´Д`)

とはいえ、2023年ではレトロブームで古いコンデジなどで写真を撮るのが流行ってたりするので、古いデジカメでもアリといえばアリかもしれませんが、記録メディアがもう入手できないとか、故障したら修理が出来ないという可能性も高くなってくるので、その辺りは理解が必要になってきます。

で、ライカM4ブラッククロームです。

このM4はレンジファインダー型と言われるタイプで、一眼レフのようにレンズから入ってきた映像を見るミラー式ではなく、写真で右上にあるガラス部分は裏側のファインダーと素通しになっています。

そして、取り付けるレンズによって焦点距離にあった枠がファインダー内に表示され、測距窓から入った映像をミラーで反射させながらファインダーに透過させ、2重像にすることでピントを合わせるという仕組みになっています。

単純な仕組みのようで地味に凝った事をしているので、ある意味では一眼レフの方がかなり簡素化されているかもしれません。

レンジファインダー機は前述のように素通しのファインダーなので、レンズを取り付けていなくても、レンズキャップを付けたままでもファインダーからの確認が行えます。

なので、一眼レフではレンズキャップをしたままだと画面が真っ暗になるので失敗はあり得ないんですが、レンジファインダーでは注意しないとキャップをしたまま撮影をしてしまい、フィルムを巻き戻そうと思ったらキャップが付いたままだった!とか、現像したら何も写っていなかったなんて悲惨な事になったりもします(;´Д`)

Leica M4の本体機能について

上の写真で各部の機能的なものを記載していきます。(左上から)

・測距窓

・採光窓

・ファインダー窓

・測距窓下のR表示のついた部分がフィルム巻き戻し用のレバー

・ボディ左のレバーはセルフタイマー

・レンズ左横のボタンがレンズ取り外しボタン

・レンズ右側のレバーはフレームセレクター

取り付けるレンズによってファインダー内にこの範囲が写りますよという枠が表示されます。

レンズの焦点距離によって決まった組み合わせのフレームが表示されますが、フレームセレクターを使えばレンズを変えなくても、この焦点距離だったらどんな感じになるのかをファインダーを覗いたまま、レンズを交換しなくても確認する事が出来るわけです。

・フィルム巻き戻しクランク

・中央がホットシュー

・シャッタースピードダイヤル

・シャッターボタンと巻き上げレバー

・フィルムカウンター

最高速でも1/1000秒までしか高速シャッターが切れないので、NDフィルターを使うとか、撮影時間を考慮しないと明るいレンズを使ってもほぼ絞り開放で撮影なんて出来ません。

開放気味で使う方が味のあるレンズが多いようなので、このあたりで現代のデジカメでMマウントレンズが使いたいってなっちゃうところでもあるんでしょうね。

明るめレンズだと嫌でもNDフィルターを使うのが必須になってきたりします。

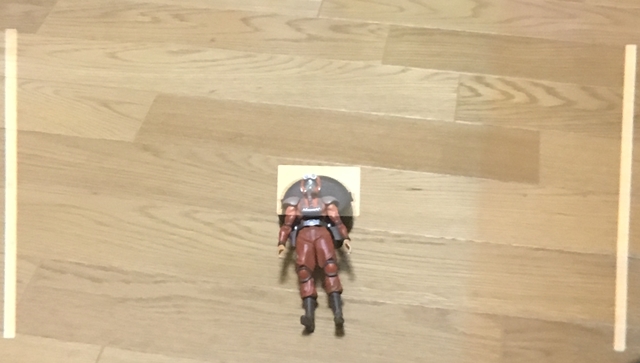

M型ライカのファインダー表示

ファインダーを覗いたところはこんな感じになります。

取り付けたレンズにあわせてブライトフレームが表示されます。

中心部にはピント合わせの為に左右に動く2重像が表示されるようになっていて、レンズの距離リングを回すことで、2重像が移動してピントを合わせる事が出来ます。

少し色が薄いけど、上の写真がピントが合ってない状態

スーツを着たキリコの胸から上がブレた状態になっています。

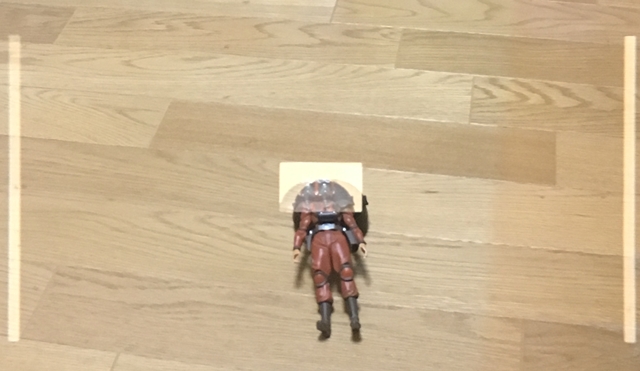

一方、下の写真がピントを合わせた状態。

上半身のブレが無くなってちゃんとした状態になっています。

こんな感じでピント合わせを行うので、デジカメのようなピーキングを使ってのミリ単位でのピント合わせといった事は不可能です。

オリジナルの貼り革は既に希少品

ライカ本体を覆っている革の部分ですが、実は革ではなくてグッタペルカというものです。

グッタペルカってのはゴムのような自然樹脂を革の様に模様を付けて貼り付けてあるんですね。

このグッタペルカは革のような伸縮性はないので、硬くなってくると割れます。

こんな感じで割れてポロッと剥がれます。

酷くなってくるとバッキバキになってきて、最終的には下地がむき出しな状態になっていきます(;´Д`)

普通の張り革よりも手に馴染む感が凄くあるので、大切にしたいところですが、既にライカ自体もグッタペルカは使用していないようなので、ライカにオーバーホールに出した場合、グッタペルカの補修ではなく、現行の貼り革に交換されるみたいです。

小さな割れだったらオーバーホールの際に補修してくれるお店もあるようですが、まず大きなものはどうしようもないかも・・・

シンプルだけど面白い写真撮影

マニュアルフォーカスのカメラは、基本的にピントを合わせてシャッター速度を決めて絞りを決めてシャッターを切るだけ。

一眼レフの露出計が入ったカメラだと露出が適正かどうかをLEDで表示する機種が多かったりしますが、このライカM4には露出計が付いていません。

なので、撮影する時には露出(シャッター速度と絞り)は自分で考えて設定しないとダメなんです。

合ってないと白トビとか真っ黒とかになっちゃうので、ある程度慣れるまではスマホなどの露出計アプリや携帯露出計が必須になります。

レンジファインダーは少し慣れると本当にピント合わせが楽で、一眼レフのMF操作よりも楽な場面も多々あります。

それこそ被写体までの距離感が掴める人だったら本当に瞬時に合わせることが可能でしょうが、そうでない場合は被写体によっては物凄くて手間取ります。

レンガやブロックなどが並んでる所なんかだと、ズレているラインがどのラインと合わせるのが正しいのかが全くわかりませんw

なので、被写体によっては自分が認識するのが凄く難しかったりするんですよ。

まぁそういうのが面白いってのもあるんですけどね。

修理する技術者が居続ける限り、そして自分が生きている間は使い続けるつもりデス(^-^;

最大の敵はフィルムの価格

上の部分の最後で「自分が生きている間は使い続けるつもり」って書いてましたが、手放してしまいました(´・ω・`)

最大の理由はフィルムの価格でした。

コダックが頑張ってくれて少し価格は下がるようですが、それでもかなり高額になっています。

セルフ現像でコストダウンを図ってもその後のスキャンの手間とか、色々な要素を考えて天秤にかけた場合、ずっとフィルムで続けるよりもデジタルのM型を買う方がトータルのコストは下がるかなと思ったんですよね・・・

因みにこの時のLeica M4 Black Chromeの購入価格は¥178,000+分割手数料でしたが、現在では倍から価格になっています。

同時期のLeica M4 Silver Chromeの価格が大体12~13万だったことを考えると、8年前でもめっちゃ安かったんだなぁと感じますね。

バブルの頃にライカがごっそり日本に集まって、価格がとんでもなく安くなっていた名残も少し残っていたんでしょうが、その後のインバウンドでごっそりと中国に流れていって、ライカM4の数もかなり減ったんだと思いますが、数が減ったから価格が上がっているという以上に、インバウンド客に向けた価格になってるんじゃないかなって気がします。

この頃に憧れだったライカM4 BlackPaintの価格が34~42万くらいでしたから、この時にめっちゃ無理してでも買っていたら手放してなかったのかなぁ・・・