はじめに

少し前にOM SYSTEMのOM-5 Mark IIを触ってみたら予想外にいい進化をしていたという記事を書きました。

今更マイクロフォーサーズに戻るというのもどうなん?とか自分でも思わなくもないんですけど、何気に切実な部分もあるのでその辺りのことや、買い換えるに至った事の顛末を色々と書いていきたいと思います。

最終的に購入してそのまま撮影に行ったので実際に使ってみての感想と実写を多めで紹介したいと思います。

買い替えた理由をまとめると『年齢的なものには勝てなかった』

ぶっちゃけザックリとまとめてしまうと『年齢的に無理だから』という一言になってしまうんですが、一言で終わらせてしまうと意味が分からないと思うのでちょっと書いていこうと思うんですが、ぶっちゃけこの年齢的なものって大多数の40代OVERには当てはまってくると思います・・・

その1:モニター撮影が厳しすぎる

今回、タイトルに書いているようにLUMIX S9とLマウントレンズ一式、それとZfcを下取りに出しました。

Zfcに関しては残しておいても良かったんですが、Zfがあれば事足りるのとZ50IIを使う方が早いというのがあったので資金の足しに。

それはまぁ置いといてLUMIX S9の事についてはマジでいいカメラなんですよ。

LUTも作り易いし発色もいいし、見た目もいいしで自分が20代~40代前半だったら手放さなかったと思います。

けど、50も半ばになってくると、唯一の欠点ともいえる「EVF非搭載」という事実が大きくのしかかってきてたんですよね・・・

LCDビューファインダーを付けてピント合わせに使ったりしてたわけですが、やっぱりかなり後ろに飛び出て嵩張るのと、LCDビューファインダーが邪魔で液晶でのタッチ操作ができなくなるなど、ピント合わせのために他の弊害が色々と出てくるわけです。

それを避けようと普通の状態にすると老眼でピント合わせが地獄だったりします。

特に最短撮影距離あたりになるとピンボケ写真がバンバン出てきます。

ピントが合ってるように見えて思いっきり狙っている場所よりも後ピンということが今年に入ってから加速度的にめっちゃ増えてきました。

眼鏡を外せば多少はマシになるんですが、撮影するたびに眼鏡をずらしたり外したりするのはめっちゃ面倒だし、かといってそのままだとLCDが見えなさ過ぎてちゃんと撮れたと思っても後ピンとか前ピンが大量生産されてしまい、結局地味にストレスを抱えながらカメラを使う事になるので最近使う機会が減ってきていたというのがあります。

マジでEVFがあるだけで全然使いやすいので、もうこの歳になるとEVFが搭載されていないカメラはもう使えないなという悲しい結論に達しました。

アイトレーニングなんかをして目の筋力を鍛えればワンチャンあるかもしれませんけど、そんなにマメならストレッチとかもやっとるわな・・・

その2:やっぱりレンズが邪魔・・・

身も蓋もねぇなって話なんですが、本体が小さくてもやっぱりレンズがデカいんですよね・・・

別にLマウントに限った事ではないんですがカメラがコンパクトでもレンズがズドーンってパターンが殆どだったりします。

まだLUMIXのレンズは沈胴などを使ってコンパクト化をしていってたりしますが、どうしても径が太いので思った以上の存在感があるんですよね・・・

嵩張るだけで軽いレンズもあるんですが、やっぱり持ち歩く時には嵩張る方が面倒なんですよ・・・

重さ的にはまだ許容範囲と思いながらも嵩張って鞄に入れるのに苦労する感じなので、やっぱりレンズはコンパクトな方がいいし。

上のEVFがない件も合わせて以前LUMIX S1IIを触った時にLUMIX S9を手放してLUMIX S1Rにしようかと思ったこともあったんですが、40万くらい必要なので現実的じゃねーなぁ・・・って(´・ω・`)

そんな感じでまぁ妥協して使うしかないかなぁという感じになってしまっていたんですが、OM SYSTEMの体験セミナーで実際に触ってみるとやっぱりレンズが小さくてめっちゃ良かったんですよ。

ハンドストラップで持ち歩いてると本体とレンズのバランス感が重要になってくるんですが、OM-5 Mark IIと12-45mm F4 PROだとOM-5 Mark IIの控えめなグリップでも問題ないハンドリング感と重さだった事、更に写りに関しても以前使っていた時よりもかなり良くなっている感じだったので思いきる事にしました。

寝ても疲れが取れないとか疲れやすいとかってなってきてるのもあって、やっぱりレンズ1本とか2本くらいで済ませたいなと思うことが多いので、動体撮影とか余程の事が無ければマイクロフォーサーズもアリだなぁと改めて思ったワケです。

OM-5 Mark IIを選んだ理由

OM-5 Mark IIを選んだ最大の理由は上でも書いてますが『バランス感』

気に入りながらも手放した経歴があるPEN E-P7ですが、LUMIX S9と同様にEVFレスなので、今更買ったところでまともに撮影できないのは容易に想像できるのでスルー。

OM-3は良さそうなんですが、少し大きめボディなのと外付けグリップを付けないと使いにくいのもあってスルー。

そしてOM-1 Mark IIはいいのはわかるんですが価格が高すぎるのとボディが大きめなのでスルー。

ということで消去法と言えなくもないんですが、現状のマイクロフォーサーズ機の中ではコスト面も含めて一番バランスがいいかなと思います。

なんせ現状のパナソニックのマイクロフォーサーズ機はボディが肥大化していて、動画を撮らないのであれば選ぶ必要性が・・・・って感じてしまうので、LUMIXでも写真向けのなるべくコンパクトな機種を出して欲しいなぁなんて思うんですよね・・・

ちなみにOM-5 MarkIIにはデュアルネイティブISOがあるわけでもなく、高感度に強いわけでもなく、今時ならエントリー機でも様々な被写体検出ができるAIAFが搭載されていますが、搭載されていないので微妙な進化と言われていたりするんですが、メーカーがアウトドア機とアピールしているように、ストリートスナップや風景、花などの植物なんかをメインの被写体とするのであればその辺りのAIAFは必要なかったりするので、その分コストを下げて価格を維持しているのは今時としてはいい選択なんじゃないかなぁと・・・

何でも撮りたいという気持ちで買うのであれば後々物足りなさが出てくるかもしれませんが、普段使いのカメラとして購入するのであれが全然アリなんじゃないかなと。

色々と買うので手放したりもしましたけど、普通に使うのであればLUMIX G100でも動物園で使うのに問題なかったわけですし、ボディ内手ぶれ補正を搭載しているOM-5 MarkIIだったら普段使いに最適なんじゃないかなぁと思います。

OM-5 Mark IIの基本スペック

OM SYSTEM OM-5 Mark IIの基本的なスペックは以下の通り。

100%動画は撮影しないと思うので動画に関しては記載していません。

| センサーサイズ | 4/3型 Live MOS センサー |

| 画素数 | カメラ部有効画素数 約2037万画素 / 総画素数 約2177万画素 |

| 手ぶれ補正 | ボディ内5軸手ぶれ補正 中央6.5段、周辺5.5段 M.ZUIKO DIGITAL ED 12-45mm F4.0(焦点距離45mm)使用時 シンクロ手ぶれ補正 中央7.5段、周辺 6.5段 M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm F4.0 IS PRO(焦点距離100mm)使用時 |

| 焦点距離設定 | 11種(10種類登録可能) |

| EVF | 約236万ドットOLEDビューファインダー |

| 液晶モニター | 3.0型約104万ドットバリアングルモニター |

| AF検出輝度範囲 | -3.5EV~20EV |

| 測距点 | 121点 |

| ISO感度 | AUTO:LOW(約64相当)~6400 マニュアル:LOW(約64相当、100相当)200~25600 |

| 露出補正範囲 | ±5EV |

| シャッタースピード | フォーカルプレーン:1/8000~60秒、バルブ、ライブコンポジット 電子先幕シャッター:1/320~60秒 電子シャッター:1/32000~60秒 |

| 連続撮影速度 | 連写:約6コマ/秒1- 6コマ/秒に設定可) 低振動連写:約5.5コマ/秒1- 6コマ/秒に設定可) 静音連写H:15、20、30コマ/秒1- 6コマ/秒に設定可)ブラックアウト無し 静音連写: 約10コマ/秒(1 - 10コマ/秒に設定可) プロキャプチャー連写H: 約30コマ/秒(15、20、30コマ/秒に設定可、AF-S固定) プロキャプチャー連写: 約10コマ/秒 |

| 最大撮影コマ数 | 連写・最高速時 〔RAW〕: カード容量一杯まで 連写・最高速時 〔JPEG LF〕: カード容量一杯まで 静音連写H・最高速時 〔RAW〕: 約19 静音連写H・最高速時 〔JPEG LF〕: 約21 静音連写・最高速時 〔RAW〕: カード容量一杯まで 静音連写・最高速時 〔JPEG LF〕: カード容量一杯まで |

| ピクチャーモード | i-Finish、Vivid、Natural、Flat、Portrait、モノトーン 、カスタム 、eポートレート、水中、カラークリエーター、アートフィルター |

| アートフィルター | ポップアート、ファンタジックフォーカス、デイドリーム、ライトトーン、ラフモノクローム、トイフォト、ジオラマ、クロスプロセス、ジェントルセピア、ドラマチックトーン、リーニュクレール、ウォーターカラー、ヴィンテージ、パートカラー(18色)、ブリーチバイパス、ネオノスタルジー |

| ライブND | 可(ND2 / 4 / 8 / 16)※S、Mモードで使用可能 |

| デジタルテレコン | 2倍 |

| 防塵防滴対応 | IP53(カメラ本体) |

| 入出力端子 | USB Type-C 2.5mmミニジャック(リモート用) HDMIマイクロコネクター (Type-D) 3.5 ステレオミニジャック(外部マイク用) USB2.0(Hi-Speed)(PC接続用) |

| バッテリー | リチウムイオン充電池 BLS-50 |

| 撮影可能コマ数 | 標準:310枚 / 低消費電力撮影モード:640枚 |

| 使用可能温度 | -10℃ ~+40℃(動作時)、-20~+60℃(保存時) |

| 本体サイズ | 約125.3mm(W)× 85.2mm(H)× 52.0mm(D) |

| 重さ | 418g:付属充電池およびメモリーカード含む、アイカップなし 370g:本体のみ |

| 付属品 | USBケーブル(Type A to C)、ショルダーストラップ、取扱説明書、保証書、リチウムイオン充電池BLS-50 |

LUMIX S9の場合はフリッカー対策は手動調整しないといけないのがかなりの手間だったので、水族館に行く時にはLUMIX S9は使わないという選択肢になっちゃったんですが、これなら水族館なんかでも普通に使えますね。

また、コンピュテーショナルフォトグラフィー機能によって、手持ちハイレゾショットやライブND、他社で言うプリキャプチャーに当たるプロキャプチャー撮影、フィッシュアイレンズを超広角レンズのように扱える出来るフィッシュアイ補正など、結構使い勝手の良さそうな機能が搭載されています。

レンズとの組み合わせにもよりますが、カメラ本体はIP53の防塵・防滴性能を備えており、レンズ側もIP53対応であれば結構タフな使い方も可能。

レンズ自体もリニューアルされて行ってIPX1対応になって行ってたりするので、小雨程度であれば気にせずに使えそうです。

そして、ISO感度はZ50IIなんかも含めてほぼ増感で高感度に拡張できることが多いものの、低感度側へは対応できない機種が多い中、OM5 MarkIIでは個人的には嬉しい低感度側への拡張となっていて、ISO64相当の設定が可能となっています。

何が便利ってスローシャッターを行いたい場合や日差しが強すぎて絞りたくないけど感度を下げたい場合に低感度が使えるとめっちゃ便利なんですよね。

また、シャッター優先で使えばライブNDが使えるので低速対応はめっちゃ強くなってると感じました。

いきなり小三元セットが揃いました

因みに今回購入したのはOM-5 Mark IIの12-45mm F4 PROレンズキットなんですが、M.ZUIKO DIGITAL ED 8-25mm F4.0 PRO、M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0 PROの2本のレンズも併せて購入しました。

なので、8-150mm(フルサイズ換算で16-300mm)のF4通しの焦点距離をカバーできるようになりました。

それぞれのレンズの重さと本体に装着した時の重さは以下の通りになります。

M.ZUIKO DIGITAL ED 12-45mm F4.0 PRO 254g:=672g

M.ZUIKO DIGITAL ED 8-25mm F4.0 PRO 411g:=829g

M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0 PRO:382g=800g

それぞれレンズフードの重さは入っていないので、多少重さを加味する必要がありますが、OM-5 Mark II+12-45mmのレンズキットが大体680g以下という感じでしょうか。

一応うちの手持ちで一番軽い組み合わせのZ50II +NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VRレンズキットが本体550g+レンズ135g=685g。

OM-5 MarkIIはM4/3なのでAPS-CのZ50IIよりもセンサーが小さくなりますが、ボディ内手ぶれ補正が搭載されている事、キットレンズの12-45mmがフルサイズ換算で24-90mmという焦点距離になるので、Z50IIでもう少し欲しいと感じる場面もこなしてくれると思います。

OM-5 Mark IIと3本のレンズを全部まとめても1.5kgくらいで済むのと、レンズ自体のサイズが小さくなっているので収納しやすいです。

また広角ズームがフルサイズ換算すると16-50mmというある意味夢のようなレンズなので、寺社仏閣でレンズ交換をしなくても付けっぱなしで大丈夫という使い方が出来るのはマジで有難いです。

普通なら広角ズームって12-14mmとか14-28、14-30、14-35mmくらいまでなので、標準域の50mmまでレンズ交換なしで行けるのは本当にすげーなと思いました。

なんなら12-45mm抜きの8-25mmと40-150mmの2本あればフルカバーはできますしね。

OM-5 Mark IIの外観

OM SYSTEMになってからパッケージがめっちゃシンプルなものに変わりました。

艶のある化粧箱でもなく普通にシンプルなボックス。

ネット通販の梱包箱とか靴の箱みたいな感じ。

8-25mmと40-150mmの箱は同サイズでした。

もしかしたらボックスを共通にすることでコストカットを図ってるのかもしれません。

8-25mmの方がちょっと凹んでるように見えるのは空箱のまま持ち歩いて混雑した梅田の地下街で他の人の荷物と当たったためだと思われます。

そういえば今時珍しく分厚いマニュアルが付いてるじゃん・・・って思ったんですが、所謂クイックマニュアルの各国語がひとまとめになっているので分厚くなっているだけでした。

どうせ各国で小冊子をつけるならこっちの方が手間がなくて済むのかもしれません。

とはいえ、根本的な使い方についてはPDFをダウンロードするしかないんですけどね。

ボディカラーはサンドベージュを選びました。

写真に撮ると確かにベージュっぽくなるけど、見た目だとカーキっぽい色味をしています。

本体背面を見るとコンパクトボディらしく十字ボタンの中央にOKボタン、周囲に4つのボタンというオーソドックスなもの。

LUMIX S9だとボタンが少なくて液晶画面内にあるファンクションを使う必要があったんですが、サムレスト上にISOボタンがあったり、上面部分にもボタンが色々割り振られているので使いにくいという感じはありません。

なんならこの親指を置くサムレストがめっちゃいい感じの仕事をしてくれます。

電源スイッチは左上のレバー式。

電源レバーの上に連写の切り替えやディスプレイ表示のボタン、右側には録画ボタンとコンピューショナルフォトグラフィボタンがあります。

取説も読まずに最低限の設定だけをやって撮影にいったのでわからなかったんですが、CPボタンは単体ではなくCPボタンを押しながらリアダイヤルを回すことでハイレゾ撮影や深度合成、ライブNDなどの設定をメニューを介さずに呼び出すことができます。

ということで、本体とレンズ一式。

広角なので8-25mmの前玉が大きいんですが、72mmなのでフルサイズ用のレンズよりは圧倒的にコンパクトなのでそこまで気になりません。

8-25mmと40-150mmの大きさが大差ない大きさというのが謎に頭がバグってきそうですが、この3本でほぼ全てを賄えます。

レンズケースは最近の流れなのかNikonと同じようなキルティングみたいなポーチ式になっています。

案外頼りなさそうな感じなんですが、意外と手触りがいいんですよね(^_^;)

3本のレンズについて

今回購入した3本のF4通しレンズの基本スペックは以下の通りです。

| M.ZUIKO DIGITAL ED 8-25mm F4.0 PRO | M.ZUIKO DIGITAL ED 12-45mm F4.0 PRO | M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0 PRO | |

| 焦点距離 | 8-25mm | 12-45mm | 40-150mm |

| 35mm版換算焦点距離 | 16-50mm | 24-90mm | 80-300mm |

| レンズ構成 | 10群16枚 | 9群12枚 | 9群15枚 |

| 防滴・防塵性能 | IP53 | IPX1 | IP53 |

| 最短撮影距離 | 0.23m(ズーム全域) | 0.12m(WIDE) 0.23m(TELE) | 0.70m(ズーム全域) |

| 絞り羽枚数 | 7枚 | 7枚 | 7枚 |

| 最大F値 | F4.0 | F4.0 | F4.0 |

| 最小F値 | F22 | F22 | F22 |

| フィルターサイズ | 72mm | 58mm | 62mm |

| 本体サイズ(最大径x長さ) | 77x88.5mm | 63.4x70mm | 68.9x99.4mm |

| 重さ | 411g | 254g | 382g |

ということで、F2.8通しのレンズだとマイクロフォーサーズとはいえ重くて少し大きくなるわけですが、F4通しなのでレンズのサイズが控えめになってます。

沈胴式とはいえ10cm以下で300mm相当の焦点距離まで撮影できるとかマジで手軽すぎてたまらんです。

また全て最小F値がF22までとなっていて、ズームレンズとしては普通でしょうけど、単焦点レンズなんかもF22まで対応してるんですよね。

他社のものだと明るめ単焦点レンズだとF16までというのが多いし、NIKKOR Z DX 24mm f/1.7なんて唯一のAPS-C用単焦点なので使い勝手自体はいいんですが、最小F値が11までしかなくて結構厳しい場面があったりするのを考えたら、明るすぎて絞るしかない場面ではめっちゃ助かります。

E-P7の時に気に入って使っていた17mm F1.8もII型になってIPX1対応になっているので書い直すというか買うつもりなんですが、カメラ本体のISO-64と組み合わせたらめっちゃ使いやすいだろうなというのが想像できます。

キットレンズになっているM.ZUIKO DIGITAL ED 12-45mm F4.0 PROを装着するとこんな感じになります。

8-25mmと40-150mmは沈胴式なんですが、このレンズは沈胴ではないのでこのままで12mmからの撮影ができます。

18mmくらいまではあまり前に出ていきません。

ズームレンズなのでズームすると全長が伸びるんですが、テレ端の45mmでもこの程度。

久しぶりにコンパクトなマイクロフォーサーズのレンズを使ったので伸びてる感覚がないレベル(´・ω・`)

これで90mmとか手軽すぎる・・・

前述したようにこの2本は沈胴式となっています。

まぁ沈胴解除すれば長くなるんですが、長くなったところでフルサイズよりも全然小さいです。

これが沈胴解除した状態。

8-25mmの方は沈胴解除状態になる8mm時が一番長くて、25mmになるほど縮んでいきます。

一方、40-150mmは沈胴解除した40mmから150mmまでインナーフォーカス状態で長さが変わりません。

なんかもうどちらのレンズもオーパーツみたいな感じになっています。

さらに、最短撮影距離ですがキットレンズの12-45mm F4 PROがワイド端で0.12m、テレ端で0.23mの可変式になっていますが、8-25mmはズーム全域で0.23m、40-150mmがズーム全域で0.7m!

300mm相当の焦点距離が0.7mの距離で撮影できるとかマジでどうかしてるぜって思えるくらいにめっちゃ快適に使えました。

写真は8-25mmのフードですが、40-150mmの方もフードの横にロックスイッチが用意されています。

ただ、フルサイズと違ってレンズが小さいのでスイッチ自体もコンパクトになっています。

因みに2本をレンズケースに入れてみました。

この手のケースってクッション性もないしあんまり使う気にならなかったんですが、実際に入れてみたらレンズが細めなのでクルクルと巻かれる割合が上がっているので意外と守られてるなと感じました。

裸で鞄に入れるんだったら巻いておいた方が安心かもしれないですね。

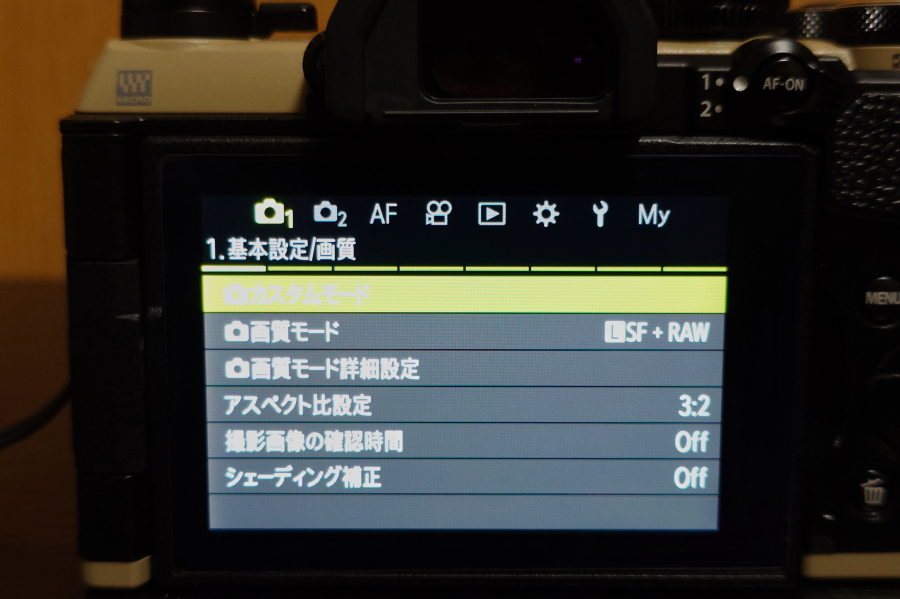

メニュー画面

過去のオリンパスのメニュー画面はかなり煩雑というか難解というか、なんかめっちゃごちゃっとしたイメージだったんですが、OMにかわってからメニューの再構築を行なって行っているそうです。

みた感じだとかなりスッキリしましたね。

設定部分で録画ボタンを押すとマイメニューに手軽に登録できるという機能もあるので、マイメニューへの登録はめっちゃ楽でした。

いきなり撮影に持ち出しました

とりあえず、AF補助光のOFFやアスペクト比の変更など、ごく基本的なセッティングだけを済ませて実際の撮影に持ち出してみました。

被写体追尾AFがわからなくて、ほぼ全てがただのAF-Cでしか撮れなかったので動体撮影が全くダメだったんですが、撮影自体が楽しくて帰ってからデータをPCに保存してたら約30GBも撮影してました(;´Д`A

随時モバイルバッテリーで充電をしたりしてましたが、そらバッテリーがガンガン減るわな・・・

ということで、まずは腹ごしらえで入ったスープカレー屋で撮った1枚目。

ホワイトバランスAUTOのピクチャー:Naturalで撮りましたが、照明の影響で微妙に黄色味がかった色になるかと思ったら、予想外に素直に写してくれました。

ライスon目玉焼きも普通にいい感じ。

他で撮ってないから何ともな部分はありますが、なかなか食事をとるのにはいい感じに写せるなと感じました。

前は鶴見緑地に来たので、今回は長居植物園へ。

背の高いひまわりが咲くひまわり畑は大盛況でめっちゃ外国人が多くて混雑してました。

特に中国系の人って、ずっと同じ場所で何枚も自分が被写体になって友人に撮ってもらってたりしますけど、どんだけ自分が好きというか自信があるというか・・・まぁいいんだけど。

周りにも少しは気を遣ってほしいなとおもうんだけど、気を使えるくらいなら爆買い転売屋なんてやらんわな・・・(´・ω・`)

それはさておき、基本的に40−150mmが大活躍するシチュエーションだったので他のレンズは少なめになってます。

24-90mm相当なので、正直「今日はこの1本しか持ってきてねぇ」って場面でも全然大丈夫かと思われます。

準広角〜中望遠までをカバーするレンズなので、とりあえず持っておけば間違いないレンズです。

8−25mmは予想を裏切らない広角ズーム。

今となっては16mmってそこまで超広角というイメージはないかもしれませんが、普通に使うなら十分すぎるくらい。

背が高いひまわりなので、カメラを頭上に上げてバリアングルで確認しながら撮りました。

8mmだと広く撮れてよれるのでかなり色々な形で使えますね。

まぁ大体の広角ズームはこういった感じの写真を撮ったら終了・・・という形になると思うんですが、言うても8-25mmで50mm相当の焦点距離までズームできるレンズなので利便性が違います。

25mmにして思いっきり寄ってやればこんな感じでひまわりの中心部にもグッとクローズアップすることができます。

場所的にこういった写真になってますが、お寺めぐりとか景色を撮る&スナップも撮るって場合にはこの1本で十分なレンズだと思います。

そして場所柄一番活躍したのが40-150mmの望遠ズーム。

めっちゃ密集しているわけではないので、圧縮効果を使っていい感じのところを切り取ってやるのに重宝します。

また、ズーム全域で最短撮影距離が70cmなので、150mmにして撮ってやれば、簡易マクロのような使い勝手にもなります。

上の必死に蜜集めをしているミツバチの部分だけをトリミングしてみるとこんな感じになります。

めっちゃよく写ります。

高台の上からひまわり畑を写せるんですが、結局植え込みの間の通路を人がたくさん往来するので、望遠気味で人が入らないように撮るのがいちばんいいのかもしれません。

そういった意味では40-150mmはかなり幅があるので使いやすいレンズでした。

どこでもドア的なやつ。

マジでカメラの細かい設定とか機能とかは分かってませんでしたが、よく写るし結構自由度が高いのでめっちゃ撮りまくりでした。

日差しが強めのひまわりの花に向かって露出補正+0.7で撮影。

花びらの重なり具合とかが綺麗に出てます。

ひまわり風鈴。

これは立ったまま足元に咲いていた花を何も考えずに撮っただけの1枚。

普通だったらもう少し離れないと足元の花なんかは望遠レンズだと撮りにくかったりしますが、最短撮影距離が短いので何も考えずに普通に撮れます。

鳴いているセミを見つけたので150mmで。

葉の隙間からの木漏れ日がいい感じの玉ボケになってます。

とにかく寄れる・寄せられる・よく写るなので、植物園ならこの1本でも問題ないのかも・・・って感じでした。

手ぶれ補正が強力なものの、いつも書くように被写体ブレはどうにもならないのでそこは注意が必要ですけどね。

そこから天王寺動物園に移動してシロクマを撮ってました。

ニコンの場合だとフルエリアにしてターゲットAFで狙いたいものをタップしてやれば追尾してくれるという便利な機能がありますし、他の手持ちカメラも動物認識AFが搭載されているので気にすることもなくなっていたんですが、OM-5 Mark IIにはそんな便利な機能はありません。

とはいえ、どこかに追尾してくれるようなものがあるはず・・・・とは思ったものの、見つけることができなかったのでずっと動物園の中ではAF-Cで撮ってる感じになりました。

家に帰って落ち着いてみたら、AF切り替えの並びがS-AF(シングルAF)、C-AF(コンティニュアスAF)、MFという並びでそこまでしか見てなかったわけなんですが、MFのもう一つ右横にC-AF+TR(追尾AF)ってやつがあったので、その時もっとしっかりと確認しておけば良かったなぁという後の祭りになりました(´・ω・`)

飛び込もうとする瞬間はまだ何とかなってますが・・・

飛び込んだ瞬間にもうぶれぶれ。

追尾AFがわかってれば・・・って書いてますけど、結局これだけブレてる時点でシャッタースピード優先にしてなかったんだろうから、結果は大きく変わってなかったかもしれません。

この辺りはプロキャプチャーをONにして撮ってたので飛び込んでからシャッターを切ってもコマとしては残ってるので有り難かったです。

それでも瞬間的な動体撮影でなければ全然問題なし。

滴り落ちる水なんかもしっかりと描写されてました。

ちょうどこっちをみてウィンク状態の時にシャッターを切ってた。

金網越しのカンムリヅルもこんな感じで動物認識AFが搭載されていないので瞳にバチピンという感じではありませんが、普通に撮れます。

ナイトZOOの時間帯になってますが、まだ17:30くらいだと明るいし暑いしでライオンもあんまりやる気なしでした。

アフリカハゲコウが木江らみたいなので遊んでいて翼をバタバタさせていたので翼だけを撮ってみました。

今だとあまりかなり遠くに離れている動物がいないので、換算300mmのレンズでも十分かなと思いました。

そしてマイクロフォーサーズとはいえ、これだけ写るんだったら十分かなと・・・

まとめ

全く使い方も読まずに今までの経験と感だけで撮影に行きましたが、途中で書いている通りによくわからないままで適当にやっていてもそれなりにちゃんと撮れましたし、撮っていて楽しいカメラでした。

なんだかんだで癖がありそうなカメラではあるんですが、EVFもあるし普通に使うのであれば十分すぎるカメラだと実際に使って思いました。

それにほとんどのシチュエーションをカバーできるレンズ構成、そして軽いので実際に持ち歩いていてもそんなに苦には感じませんでした。

どちらかというと暑さと物理的な移動距離、歩行数による疲れがメインで、機材が重くて肩や腰がだるいという感覚は全くありませんでした。

正直、体験時の撮影結果が良かったとはいえ今更マイクロフォーサーズに戻るのもどうなのかなぁってのはありましたけど、実際に使ってみたらそんなのどうでもよくて、やらかし度合いとしては今年一番な感じはするものの満足度も今年一番だったかもしれません。

α7CRの解像感なんかとはまた違っていて、あっちが撮った結果に対する満足感だとすると、OM-5IIは撮るまで&撮ることに対する満足感が高いなと思いました。

最近のカメラ任せで手軽に撮れるのとはまた違って、自分であれこれしながら撮るのはやっぱり楽しいなと改めて思いました。

まぁこれで軽くて持ち運びやすいカメラ&レンズが増えたことは間違いないので、しっかりと使いこなせるようにしていきたいなと思います。