はじめに

いままで使っていたNASはI-O DATAのLAN DISK HDL-CE 2.0という2TBのシングルドライブモデルでした。

出荷開始が2011年の8月下旬で生産終了日が2011年12月1日となっているので、めっちゃ短命な機種だったようです。

そんなHDL-CE 2.0ですが、それから約14年が経過する2025年の5月になってもめっちゃ元気に動いていたりしますw

常に電源は入れているんですが、Wake on LANで暫くアクセスがない時はディスクは動作していないので、実際の稼働時間で考えたらもっと少ないんでしょうけど、それなりに稼働はさせていたのでそろそろ買い替えないとヤバいかなぁと思ったんですよね。

ディスクがヤバくなってくる時に回転音を聴いていたら感じる回転の揺らぎのようなものも全然ないので、このまま使い続けても大丈夫なのかもしれませんけど、流石に突然逝ってしまうとどうにもならないし、HDL-CEに搭載されているリモートリンク2もとうの昔にサービス終了状態だしなぁ・・・

という事で、思い切ってNASを買い替える事にしました。

結局購入したのはLANDISK HDL2-LE04にしました

当初考えていたのはQNAPのTS-216Gという2ドライブで2.5Gbイーサネットに対応したNASでした。

こちらはNASキットなのでHDDも別に購入する必要があるんですが、本体だけで4万ちょいにHDD2台なので結構金額が大きいのがネックでした。

また、しっかりとしたNASなので色々なアプリをインストールする事も出来ますし便利そうではあるんですが、そもそもうちのネット環境自体の上り速度がそんなに速くないのでNASの環境をめっちゃ拡充しても仕方ないのかも・・・・なんて思ったので、2.5Gbイーサネットに対応してコスパのいいHDL2-LE04を選びました。

細かい設定もほぼ要らんハズだし。

ちなみにデカデカと書かれているR/Wの速度はRAID0の時のものなので参考にはなりません(;´Д`)

今までシングルドライブを使っておいてアレだけど、RAIDで0を使う勇気はないわー・・・

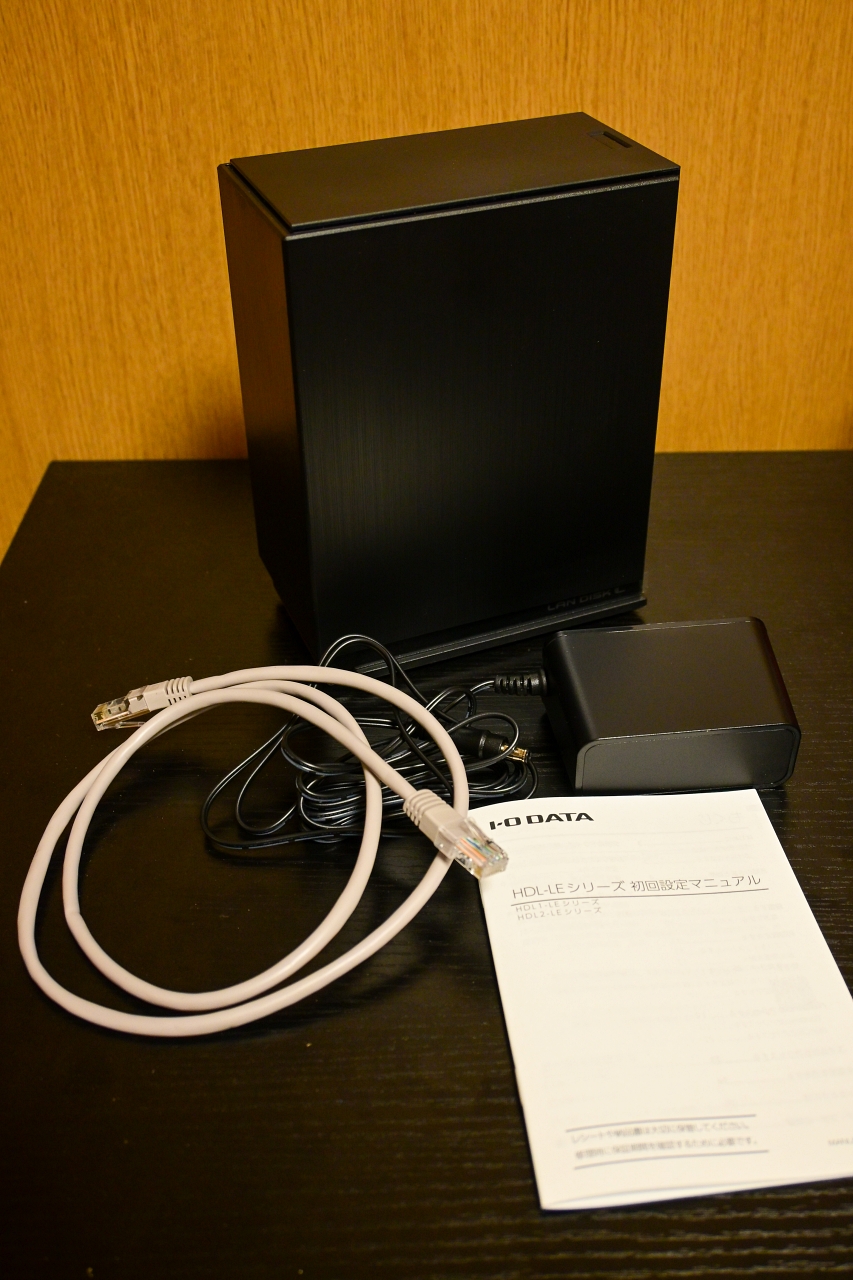

セット内容一色はこんな感じで必要最低限の物しか入っていません。

また、初回設定マニュアルにはI-O DATAのサイトからLANDISK CONNECTアプリをダウンロードしてインストールしてからセットアップしろと書いてあるんですが、後述するような理由から、直接「landisk-(MACアドレス末尾6桁)」を入力してセットアップする方が楽だと思います。

LANDISK CONNECTをお勧めしない理由

一応、今時のNASは大体のメーカーがリモートアクセスが出来るようになっています。

その辺りはまぁ各社違ったりするんですが、I-O DATAの場合はリモートアクセスに関してはLANDISK CONNECTアプリを使用して実現していました。

『していました』という過去形になっているのはLANDISK CONNECTアプリがWindows11 23H2、24H2には非対応という表明をしちゃったことです。

Windows10やWindows11 22H2のままのまま使い続けるのであれば使えますが、強制アプデで24H2が来ちゃったらもうね・・・

同一ネットワーク内のNASであれば問題なくこのアプリで作られるLANDISKのローカルという部分からアクセスできるんですが、地味に動作が重いので、結局IPアドレスを直接指定してネットワークドライブの割り当てをする方が速かったりします(;´Д`)

リモートアクセスできないというか、サブフォルダ以下を開こうとするとエクスプローラーがフリーズするという状態で、対策方法として別ウィンドウで開けば・・・みたいなのがHP載ってますが、自分の環境では成功した事がありません。

そんな状態なので、今後強制で24H2が来てしまった場合を考えると、リモートアクセスを念頭にされるのであれば他社のNASをおススメします。

まぁアプリも外注で開発元で対応できなくて無理って話なんじゃないかとは思うんですが、そんなのユーザーからしたら関係ない話ですからね。

実際に店頭で見て購入して蓋を開けたら23H2や24H2に非対応というのはマジで最悪なので、ちゃんとパッケージにシールなどでリモートアクセスアプリの注意書きを貼っとく方がいいと思うわ(´・ω・`)

もしかしたらVPNを張ったりするといけるかもしれませんが、そこまでの必要性が無いのとスマホの方ではアクセスできるので十分かなと思ったので選んだというのがあります。

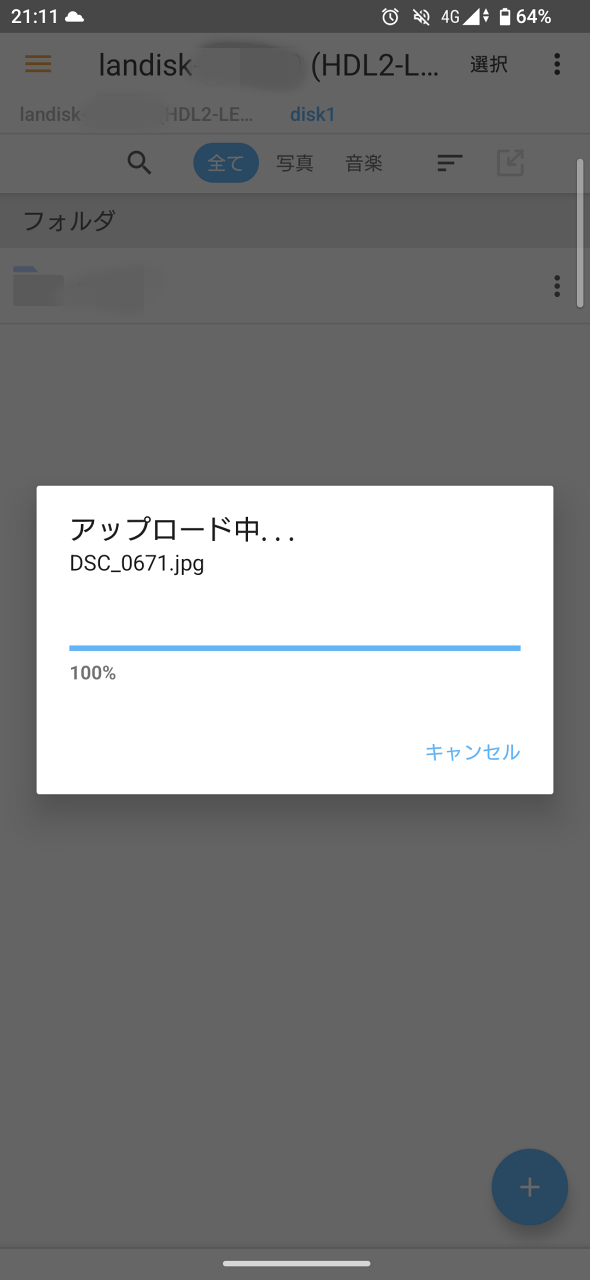

上のスクショのように4G回線で普通に写真データをHDL-LE04に送ることはできるので、必要最低限のことはできますしね。

HDL2-LEを選んだもう一つの理由

一応、古いPCをNASにする事も考えましたが動作中の消費電力が大きいので電気代が嵩むので、ある程度は割り切りながらも現状よりもよくなるかと思ってHDL2-LEを選んだんですが、もう一つよさそうな機能があったんですよね。

それはI-O DATAのRAID1構成は工場出荷時に「RAIDeX(拡張ボリューム)」というRAID1のアップデート版のような状態で出荷されている事。

通常のRAID1ではデータの書き込み時に2台のHDDに同時に書き込むんですが、読み込み時にも2台同時にアクセスを行っています。

当たり前といえば当たり前の事なんですが、この方法は同時にファイルのバックアップが出来るという最低限の安全性は確保できるものの、2台のHDD自体の稼働時間がほぼ同じになってしまう事で物理的な障害が発生するタイミングも同じような感じになりがちでした。

しかし、RAIDeXでは書き込み自体は2台同時に行われるものの、データの読み込み時には片方のドライブからしか読み込まないようになっています。

この為、HDDの稼働時間に違いが発生する事で、HDDが2台同時に故障するというクリティカルなリスクの軽減が図られています。

そういった面では通常のRAID1に比べると安全性はいいはず。

また、何気に容量アップも結構手軽に行えるようになっています。

今回購入したのは4TBモデルなので2TBx2本ですが、片方を8TBにしてからリビルドをすると2TB、8TB(実質使える容量は低い方に引っ張られるので2TB)という構成になります。

しかし、リビルド後にもう1本の2TBのHDDを8TBに交換すれば、8TB、8TBの構成になるので、使用可能領域が8TBとして使えるという利便性も備えています。

(他社でも現状だと当たり前なのかもしれませんが、昔のタイプだとリビルドで8TBと8TBの状態にしても元の論理領域が2TBだったら2TBでしか使えない状態でした。)

更にこのRAIDeXだと、ファイルが存在するデータ領域のみをリビルドするので、従来型のように全領域をリビルドするわけではないのでリビルド時間の短縮&HDD事態の稼働時間を減らす事も出来るようになっています。

使用容量が少ないのにディスク総なめで8時間もリビルドに掛かるなんて地獄のような状況も今はもう過去の話なんですね(;´Д`)

また、MacのTime Machineにも対応しているので自動的にNASにMacのデータを保存する事も出来ますし、USB端子に外付けUSBドライブを取り付けておけばNAS自体のバックアップも行えます。

HDL-LEの外観など

写真はメーカー自体がギャラリーで画像を用意されているので使わせてもらいました。

背面にはUSB2.0とUSB3.2 Gen1(5Gbps)のUSBポート、2.5GbEポート、ACアダプター接続端子、電源スイッチの他にケンジントンセキュリティロックのポートがあります。

本体は少し大きめのHDDという感じなんですが、パカッとカバーを取り外す事で内部にアクセスする事が出来ます。

ボタン部分を押しながらスライドさせるとトップカバーが外れます。

中はこんな感じ。

1.2のシールが貼ってあるドライブのハンドル部分にあるレバーを押しながら引き抜くと簡単にドライブが取り出せます。

不具合時のホットスワップには対応していませんが、取り付けステーになっているハンドルを取り外す事で市販のHDDにユーザー自身で交換する事が出来ます。

中に入っていたHDDはNAS用ではなく通常のWestern DigitalのWD Blueの2TBが2本でした。

まぁ1年保証だしこんなもんでしょ。

今まで壊れていないHDL-CE2.0がおかしいだけw

ちゃんとしたものをという事であれば値段が張ってもQNAPやSynologyのNASを買う方がいいでしょう。

まぁ自分の場合は余裕ができた時にHDDを大容量化するつもりなので当面使えればいいかなと。

既存のNASからのデータ移行はそのままコピーできる

古いNASのデータをツリー構造をそのままでHDL-LEへとコピーしてくれるデータコピー機能があるので、買い替え時のデータ移行が簡単に行えるという形になっています。

スケジューリングしておけばPCを起動する事なくHDL-LEだけで自動的にコピーを行ってくれるので、夜のうちにスケジューリングしておけば勝手にやってくれる便利さがあります。

ただ、あくまでもコピーはデータのみでアクセス権のコピーなどはできませんが、自分はGW中にごっそりとNASのデータを外付けHDDにバックアップしていたのもあって、そっちからコピーした方が速いのでこの機能は使ってません(;´Д`)

ネットワーク環境も2.5GbE化しました

そもそもの話で自宅のネット環境自体が1フレームを争うようなゲームをするわけでもないのでいまだにギガのスピードでもないんですよね。

なので、QNAPやSynologyのNASを買ったところで上りが遅すぎて全然恩恵がないなと(;´Д`)

暫くネット環境を更新する予定もないので、スマホからNASにデータを入れる事が出来ればそれでいいかなというのがあってHGL-LEでも問題ないという判断に行き着いたというのもあるんですが、ネット環境自体は遅くてもLAN環境自体はNASが2.5Gに、デスクトップPCも2.5Gになっているので、NASとPCの間だけでも速度が上がればいいかなという事で、中継しているハブを2.5GbEにしました。

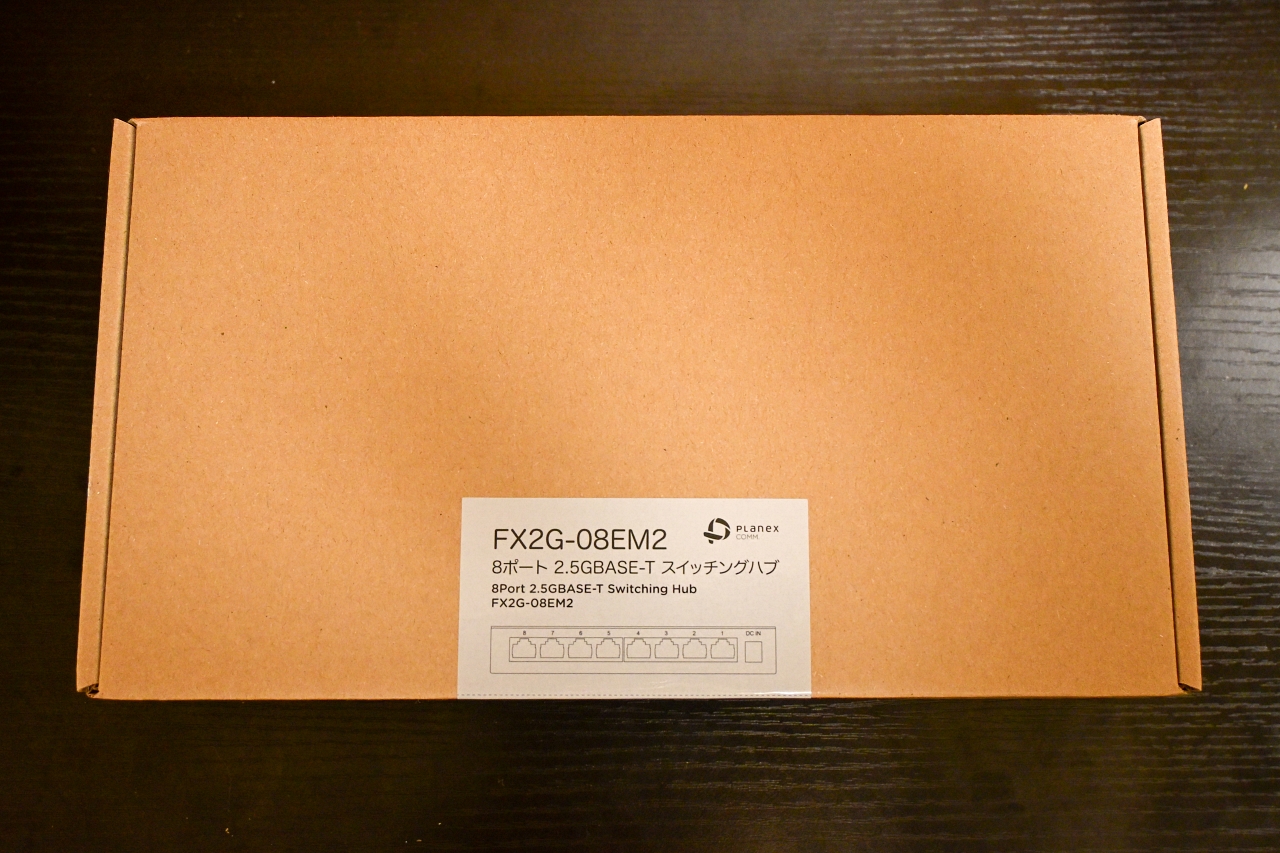

こちらはプラネックスの8ポート 2.5G BASE-Tスイッチングハブ『FX2G-08EM2』を選びました。

くっそ高いハブは壊れにくいのかもしれないけど、使った事が無いのでわからないし、安いハブなんて結構壊れるものというイメージがあるのであまり高いハブを買うのもなぁと思ったのと、価格とのバランスが取れればいいかなと思って選びました。

8ポートあればごそっとリプレースできていいんじゃないかと。

Macの方も2.5GbE化してみた

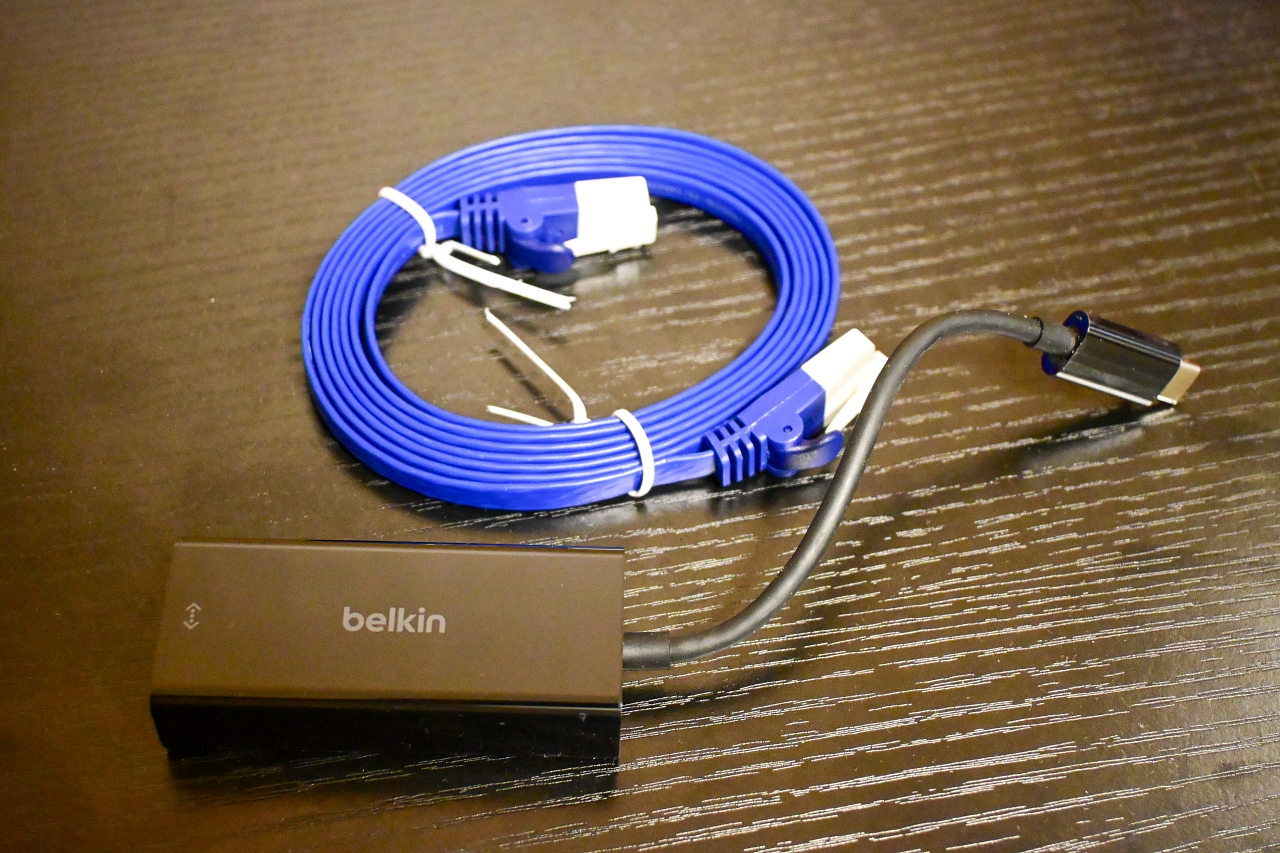

折角NASが2.5GbEに対応したのであれば、Macで使う時も高速化させてやろうと思って、BelkinのUSB-C TO 2.5GB ETHERNET ADAPTER「INC012BTBK」も購入してみました。

基本的にType-Cのポートに突っ込むだけなので、問題点らしい問題点は無いハズ。

LANケーブルも一緒に買ったのには理由があって、自宅にあるLANケーブルがかなり古いものが多いのでカテ5あたりだと思うのと、丸線のやつで取り回しが良くないのでついでに買っておきました。

3%UPのポイント還元があるのでNASとHUBをヨドバシで買ったので、これらのアイテムはポイントで購入しました。

何ら特筆する部分がないんですけどね(;´Д`)

バックアップはMacでやっていたのでLANDISKにMac経由でコピーしていますが、1.35TB中367GBまで進んでも全然LANアダプターは厚くなってませんね。

転送速度も元の状態に比べると圧倒的に快適です。

動作速度

元のLANDISK HDL-CE2.0の時のNASからのリードは平均で38MB/s、ファイルをNASに書き込む時の実速度は平均して23MB/s辺りでした。

一応アクティビティモニターのネットワークを見ると毎秒のデータ送信がガクッと落ちることがあるものの、140MB/sあたりを表示したりもするので、かなり快適になっていると思います。

因みに並行してWindows11 24H2のデスクトップPCからHDL-LE04にコピーしてみると、片方でガッツリとコピーしているのに平均で50MB/s近くは出ていました。

実際に1.35TBを3時間半でコピー出来たので、速度としては107MB/sくらいという感じでしょうか。

元のNASと比べると約4倍くらいの書き込みスピードになっているので、マジで買い替えて良かったです。

まとめ

当初はガッツリと出先でも使えるNASというつもりで考えていましたが、結果的に現状のリプレースという感じになりましたがアクセスなどが圧倒的に快適になっているので、買い替えてよかったなと思います。

普通にNASからダイレクトにExcelのファイルなんかを開いても開けるし、レスポンスが速くなっているので実際に使う上ではほぼ問題を感じなくなりました。

とはいえ、自室しかネットワーク環境が改善されたわけではないので、別の階で使う時には低速になっちゃうんですけどね(´・ω・`)